从心理学角度看,拖延症的根源在于个体的心理机制和认知过程。拖延行为可能源于对任务的恐惧、焦虑、缺乏兴趣或时间管理不当等心理因素。拖延症也可能与个体的自我控制能力和意志力有关,当面对困难和压力时,个体可能选择逃避任务以缓解压力或避免失败带来的负面影响。拖延症的根源在于复杂的心理过程和认知偏差。

本文目录导读:

拖延症是一种常见的心理现象,许多人都有过拖延的经历,从心理学角度出发,拖延症的根源涉及到个体心理因素、环境因素影响以及两者之间的相互作用,本文将深入探讨这一问题,帮助人们更好地认识拖延症,寻找解决之道。

心理学视角下的拖延症

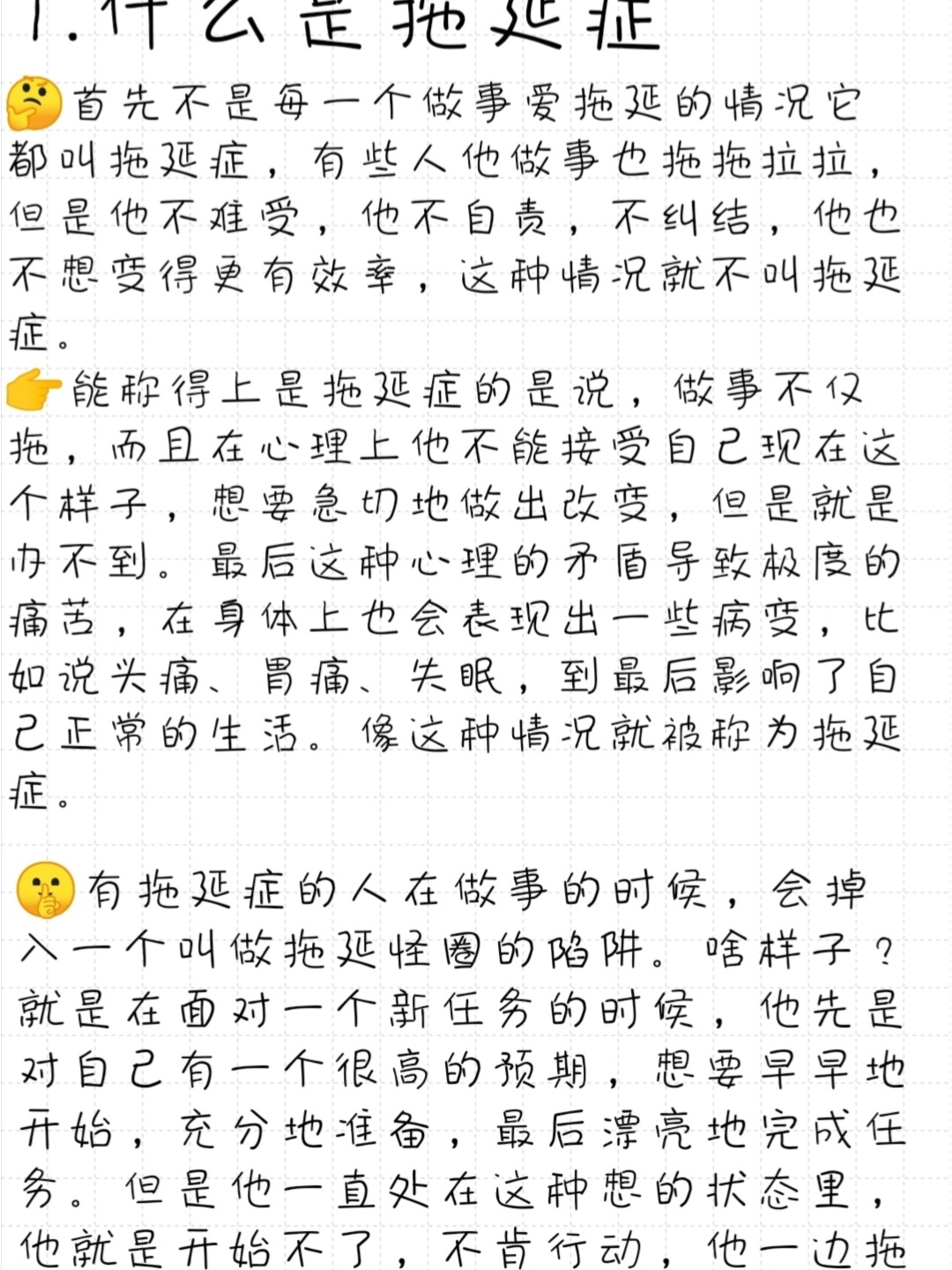

拖延症,即习惯性地将事情推迟到最后一刻或者更晚才去完成的行为,从心理学角度看,拖延症的根源主要包括以下几个方面:

1、动机问题:缺乏内在动力是拖延症的主要原因之一,个体在面对任务时,缺乏足够的兴趣和积极性,导致无法及时行动。

2、恐惧和压力:面对困难任务或压力时,个体可能会产生恐惧感,从而选择逃避或推迟行动。

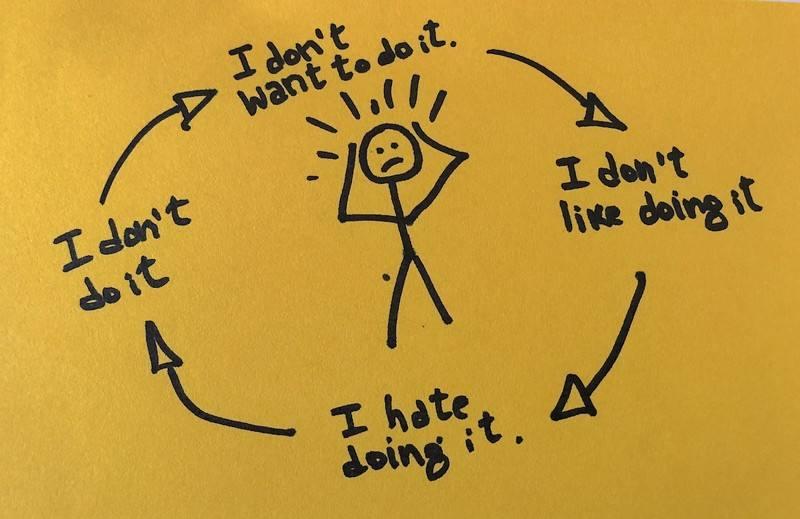

3、习惯和冲动控制:不良的生活习惯和冲动控制问题可能导致个体陷入拖延的循环,过度沉迷于社交媒体、娱乐活动等,导致无法集中精力完成任务。

4、完美主义倾向:部分个体因追求完美,过分关注细节,导致在任务开始前产生过多的担忧和压力,从而推迟行动。

拖延症的心理学分析

1、心理防御机制:当个体面临压力或自我要求过高时,可能会采用拖延作为一种心理防御机制,以避免面对困难或失败。

2、自我效能感不足:缺乏自我效能感可能导致个体对任务产生恐惧和焦虑,从而选择拖延。

3、情绪调节问题:情绪调节能力不佳的个体在面对负面情绪时,更容易选择逃避现实,导致拖延行为。

4、认知偏差:个体的认知偏差可能导致对任务的难度、重要性或紧迫性产生错误的判断,从而引发拖延行为。

环境因素对拖延症的影响

环境因素在拖延症的形成过程中也起着重要作用,以下是一些主要的环境影响因素:

1、社会压力:社会压力过大会导致个体产生焦虑、紧张等负面情绪,从而引发拖延行为。

2、工作环境:工作环境不佳、资源不足或组织混乱等因素可能导致工作效率降低,引发拖延。

3、家庭环境:家庭环境对个体的拖延症也有一定影响,家长的教育方式、家庭氛围等因素可能影响孩子的自律性和时间管理能力。

4、文化因素:不同文化对时间观念和任务完成的要求不同,这也可能影响个体的拖延行为。

克服拖延症的心理学策略

为了克服拖延症,个体可以采取以下心理学策略:

1、增强内在动机:通过设定明确的目标、提供奖励和反馈等方式,激发个体的内在动力,提高任务的吸引力。

2、应对恐惧和压力:学会应对恐惧和压力,如采用放松训练、认知重构等方法,降低焦虑水平,提高心理韧性。

3、养成良好习惯:通过制定计划、设定优先级、分解任务等方式,养成良好的工作习惯,提高时间管理能力和工作效率。

4、提高自我效能感:通过小目标实践、模仿成功者等方式提高自我效能感,增强自信心,减少任务恐惧。

5、改善环境:积极寻求社会支持、优化工作环境、营造积极的家庭氛围等,以降低环境因素对拖延症的影响。

本文从心理学角度出发,探讨了拖延症的根源,拖延症的形成涉及个体心理因素、环境因素以及两者之间的相互作用,为了克服拖延症,个体可以采取增强内在动机、应对恐惧和压力、养成良好的生活习惯、提高自我效能感和改善环境等策略,还应关注心理健康,寻求专业帮助,以实现有效的自我管理和时间管理。

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号