西游记中,灵感大王吃童之谜引人关注。关于观音为何不处决灵感大王,一种解释是观音菩萨慈悲为怀,旨在教化而非杀戮。她可能希望通过其他方式,如收服或点化,使灵感大王改邪归正。灵感大王吃童事件背后可能涉及更复杂的宗教或政治考量。观音的决策可能出于多重因素,体现了佛教的慈悲和智慧。

本文目录导读:

《西游记》作为中国古代四大名著之一,承载了丰富的神话传说和文化内涵,灵感大王这一角色以其独特的背景和故事引起了广大读者的关注,他吃了许多小孩,这一行为令人不解,尤其是观音为何没有处决他,更是让人产生诸多疑问,本文将围绕这一主题展开探讨。

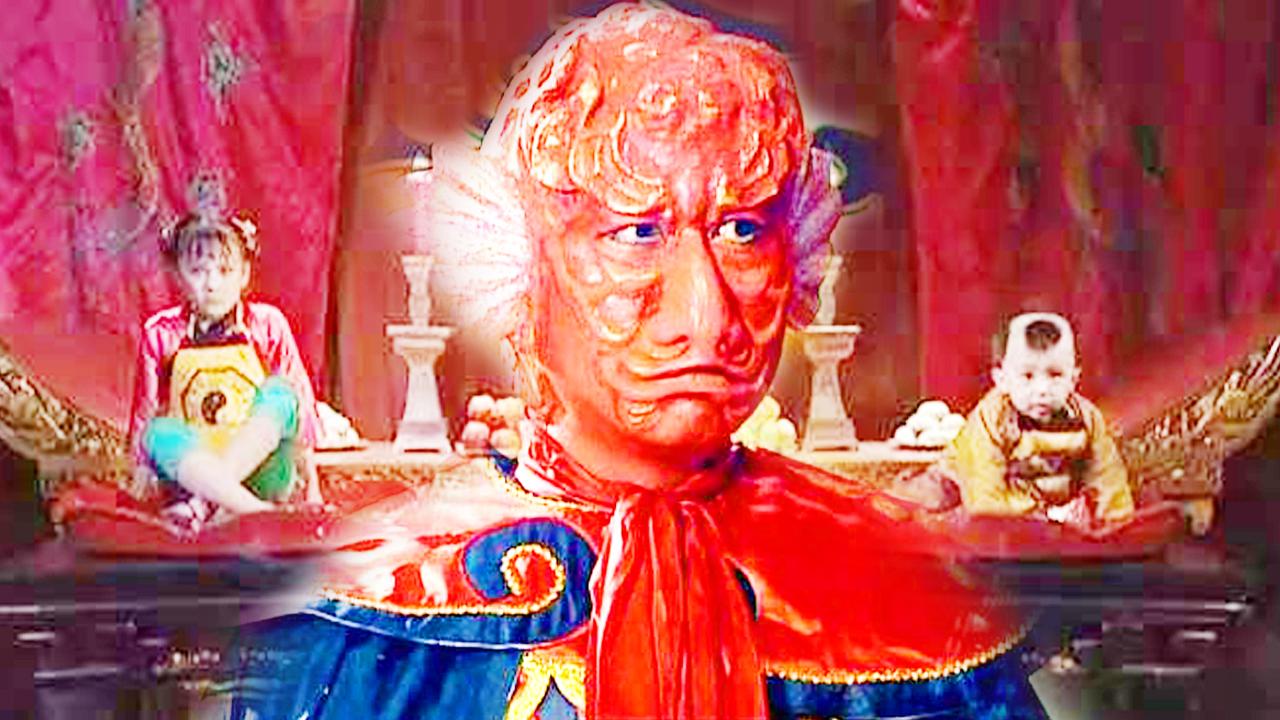

《西游记》中的灵感大王

在《西游记》中,灵感大王是一个具有神秘背景的角色,他擅长变化,拥有强大的法力,曾多次与唐僧师徒发生冲突,他的行为引起了人们的关注,尤其是他吃掉许多小孩这一行为更是让人不解,对于这一行为,我们需要从文本中寻找答案。

灵感大王吃童的原因

在《西游记》中,灵感大王吃童的原因并非简单的残忍行为,从文本中可以看出,他与孙悟空等人在某些情况下是出于试炼和考验的目的,灵感大王身为妖魔,其本性难移,吃童可能是为了修炼某种法术或维持自身法力,我们不能简单地将他的行为归为残忍。

观音的态度及原因

在《西游记》中,观音菩萨对灵感大王的态度并未直接表明,从一些细节中我们可以推测出她的态度,观音并未直接处决灵感大王,可能是因为他还有改过自新的机会,观音可能认为消灭一个妖魔并非简单的杀戮,而是需要引导其走向正途,她可能希望通过唐僧师徒的教导和试炼,使灵感大王认识到自己的错误并改过自新。

观音不处决灵感大王的深层次原因

观音不处决灵感大王的决定并非简单之举,从深层次原因来看,这可能与佛教的慈悲心和救苦救难的精神有关,在佛教中,慈悲心是一种重要的修行方法,观音作为佛教中的慈悲化身,她的行为必然受到这一思想的影响,佛教强调因果报应和救度众生,消灭一个妖魔并非最终目的,更重要的是引导其走向正途,实现自我救赎,观音不处决灵感大王可能是出于这些考虑。

从文化角度解读观音不处决灵感大王的动机

从文化角度来看,《西游记》作为一部神话小说,其故事情节往往蕴含了丰富的文化内涵和寓意,观音不处决灵感大王可能是出于文化传统的考虑,在古代中国文化中,仁慈、宽容、教化等价值观占据重要地位,观音作为神话人物,其行为必然受到这些价值观的影响。《西游记》作为一部讲述修行和成长的故事,强调善恶并存、相互转化的道理,观音不处决灵感大王可能是希望通过教化和试炼,使灵感大王认识到自己的错误并改过自新,从而达到善恶并存、相互转化的目的。

《西游记》中灵感大王吃童之谜引发了广泛关注,观音没有处决他可能有多种原因:一是出于慈悲心和救苦救难的精神;二是受到佛教因果报应和救度众生的思想影响;三是出于文化传统和价值观的考虑,通过教化和试炼,引导妖魔改过自新,实现善恶并存、相互转化,这是《西游记》所要传达的重要道理,我们不能简单地将灵感大王的吃童行为归为残忍,也不能简单要求观音处决他,相反,我们应该从更深层次上理解观音的决定,并思考如何在现实生活中更好地实践慈悲、宽容和教化的理念。

在这个问题上,我们可以得出一些启示:在面对类似的情况时,我们应该保持慈悲心,给予他人改过自新的机会;我们也应该注重教育和引导他人走向正途;我们应该尊重每个人的成长历程和选择权,以实现和谐共处。

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号